魚&穀物の朝食で体内時計をスタートさせよう!

1日の始まりである、朝の時間。みなさんは朝食に何を食べていますか? 忙しいから食べないという人もきっといるでしょう。でも実は、朝食は想像以上に身体にとって重要な役割を果たしているのです。朝食は「体内時計」のスイッチを入れる役割を担います。時間栄養学に基づいた、朝食にとるべき食材を早稲田大学先進理工学部の柴田重信教授に聞いてきました!

share:

魚と穀物+トマトが効果的

柴田教授が朝食にすすめる食材はズバリ、魚と穀物です。穀物は米や小麦などを指し、その主成分である炭水化物には水溶性食物繊維が豊富に含まれています。この水溶性食物繊維と、魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペイタエン酸)などの脂質を一緒にとると、インスリンの分泌を促します。インスリンは血糖値を調整するホルモンであり、臓器の機能を高めて栄養分の分解と吸収を効率よく行います。これによって体内時計が回り始め、この体内時計こそ、身体を健康に保つカギを握るのです。

さらに、魚と穀物に合わせて食べたいのがトマトです。トマトの赤い色素成分であるリコピンは、高い抗酸化作用を持ちます。つまり、老化を促進する体内の過酸化物を除去してくれるのです。体内に過酸化物が溜まりやすいのは昼間。そのため朝食にトマトを食べておくと、昼間に合わせてリコピンが作用してくれます。

また、リコピンが体内に吸収されるのは、活動期のはじめである朝が最も高いと言われています。このことからも、朝トマトの習慣も身体にやさしいといえます。

そんな魚と穀物とトマトを使った、朝食の一例がこちら。穀物は水溶性食物繊維が豊富なライ麦パン、魚は体内時計に与える効果が大きい魚油を含むツナ缶を使用しました。そこにカットしたトマトを乗せれば、栄養満点なツナのオープンサンドのできあがり!

体内時計を整えて健康機能をコントロール

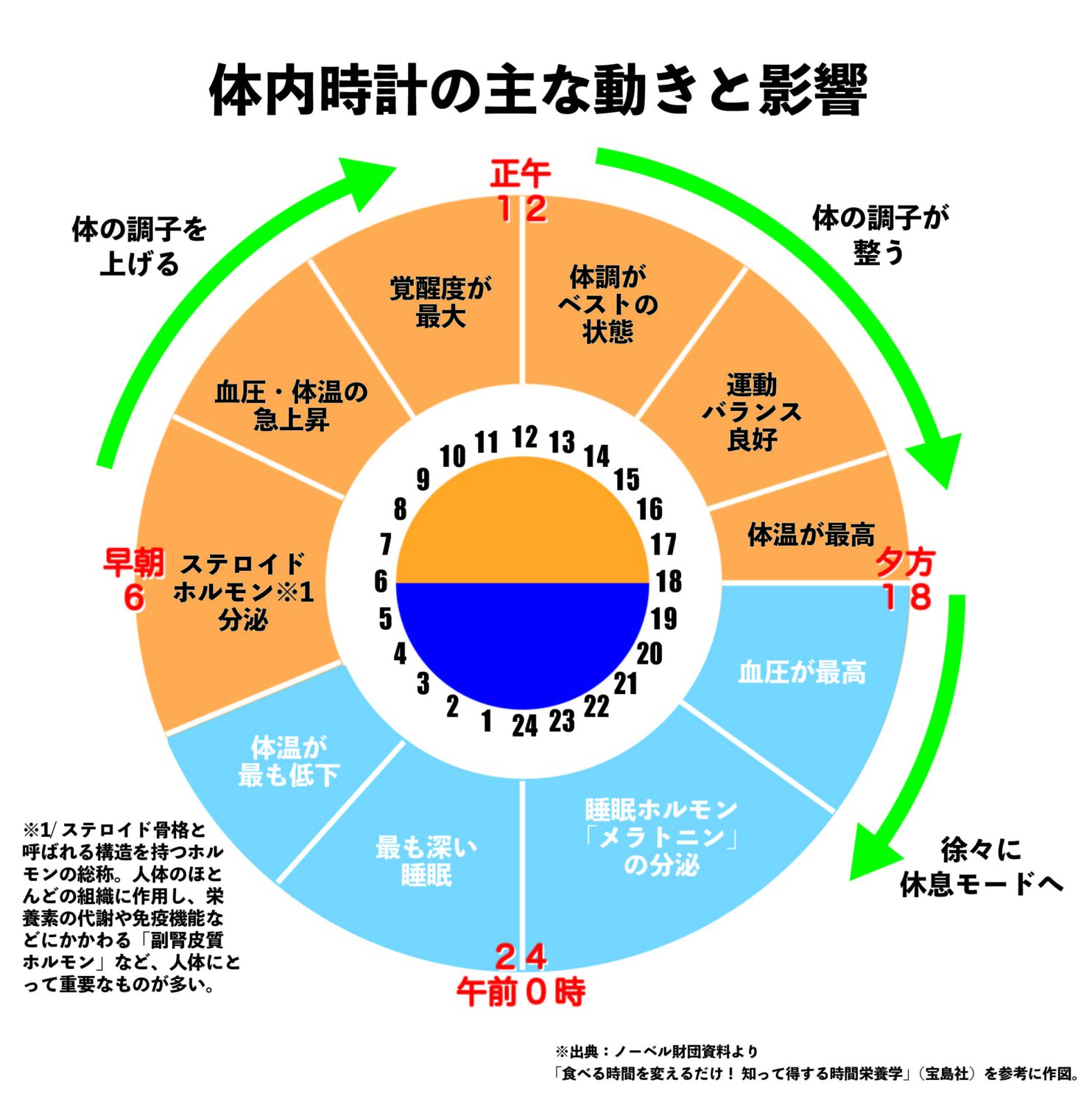

それでは体内時計とは、そもそも何なのでしょうか? 柴田教授によると、「睡眠と覚醒」「体温変化」「血圧変化」「ホルモン分泌」「糖・脂質代謝」などの生理機能をおおよそ「24時間と少しの周期」でコントロールする重要な機能だといいます。

体内時計は、1日が始まる「朝」には活動に備えて体の調子を上げ、「夜」になると心身を休息の状態に切り替えます。特に朝は栄養素の吸収・代謝のピークとも言われている時間であり、このときに何を食べるかは非常に重要です。体内時計はインスリンの分泌によって正常に回り始めます。そのため、先述した魚と穀物を朝食に食べることは、健康でいるために非常に大切な習慣なのです。

タンパク質を多めにとる

©karandaev / PIXTA

朝食ではタンパク質を多めにとることも意識しましょう。これは「タンパク質を分解して吸収が盛んな朝に、効率よく摂取する」という点で理にかなっています。

日本人は、夕食に比べて朝食でのタンパク質摂取量が約半分と言われており、慢性的に朝のタンパク質が不足しています。高齢者の筋力低下の予防にもなるので、朝食でタンパク質が豊富な乳製品や卵を意識的にとることは大切です。

また、骨の造成が盛んな夕方にタンパク質をとると「骨粗鬆症の予防効果」が期待できるそうです。「いつ」食べるかでこんなにも体への影響が変わってくるんですね。

時間栄養学の考えを取り入れた朝食、いかがでしたか? 普段の朝食と比べて「自分とはほど遠いなあ」と思う人もいたかもしれません。でも落ち込まず、ここでご紹介したことを少しずつ実践していけばきっと健康体になることができます。ぜひ試してみてくださいね。

早稲田大学先進理工学部教授。1953年生まれ。九州大学薬学部薬学科卒業、同大学大学院薬学研究科博士課程修了。2003年より現職。日本時間栄養学会会長などを務める。著書に『食べる時間でこんなに変わる 時間栄養学入門 体内時計が左右する肥満、老化、生活習慣病』(講談社ブルーバックス)「脂肪を落としたければ、食べる時間を変えなさい」(講談社+α新書)などがある。

※掲載内容は取材・記事作成時の情報に基づいており、現状と異なる場合があります。

share: