【近畿名物】和歌山ご当地グルメ5選|めはり寿司、紀州梅、なれ寿司など!

「果樹王国」と呼ばれるほど果物の栽培が盛んな和歌山県。さらには黒潮海流がもたらす温和な気候により漁業も盛んに行われています。そんな自然の恵み豊かな和歌山で生まれた「めはり寿司」や「紀州梅」、「なれ寿司」などのご当地グルメをご紹介します。

share:

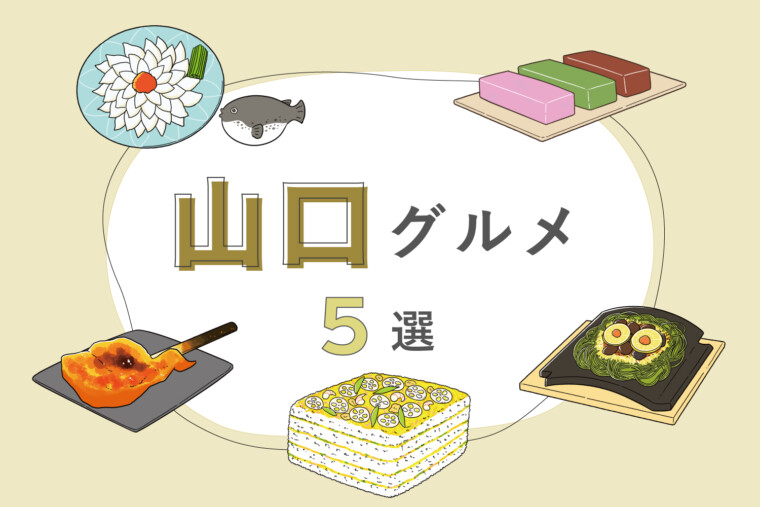

口いっぱいに食べていた「めはり寿司」

「めはり寿司」は塩漬けにした高菜を大きなおにぎりに巻いたもの。最近のめはり寿司は食べやすいように小さいサイズもあるそうです。中に入っている具は高菜の芯や軸、カツオ節、梅干しなどさまざま。収穫した高菜を1月や2月頃、塩漬けにします。ちなみに、11月ごろまで保存できるそうです。漁や山仕事の最中でも簡単に食べられるようにつくられました。めはり寿司の名前の由来は「目を張るくらい口を大きく開ける」や「目を見張るほどのおいしさ」など諸説あります。

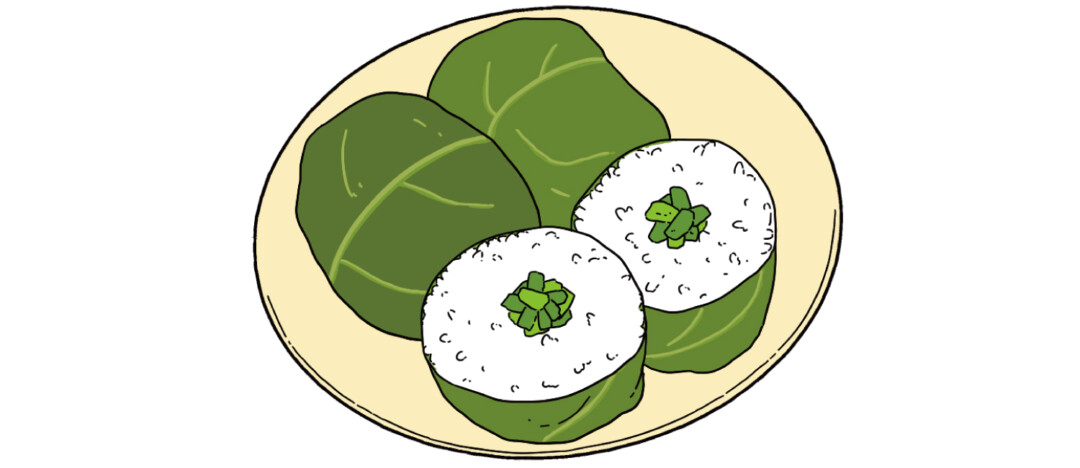

生産量日本一!「紀州梅」

江戸時代、作物が育ちにくい「やせ地」で梅を栽培したことがきっかけです。温暖な気候と低い山に囲まれた日当たりのよい和歌山県は梅の栽培に適していたため、生産が盛んに行われるようになりました。現在では、国産梅の6割を和歌山県が占めています。梅は6月ごろに収穫され、梅干しや梅酒、ジャムなどに加工。梅のブランドの中でもトップとされる「南高梅(なんこうばい)」はみなべ町原産で、皮が柔らかく、肉厚な大きい実が特徴です。

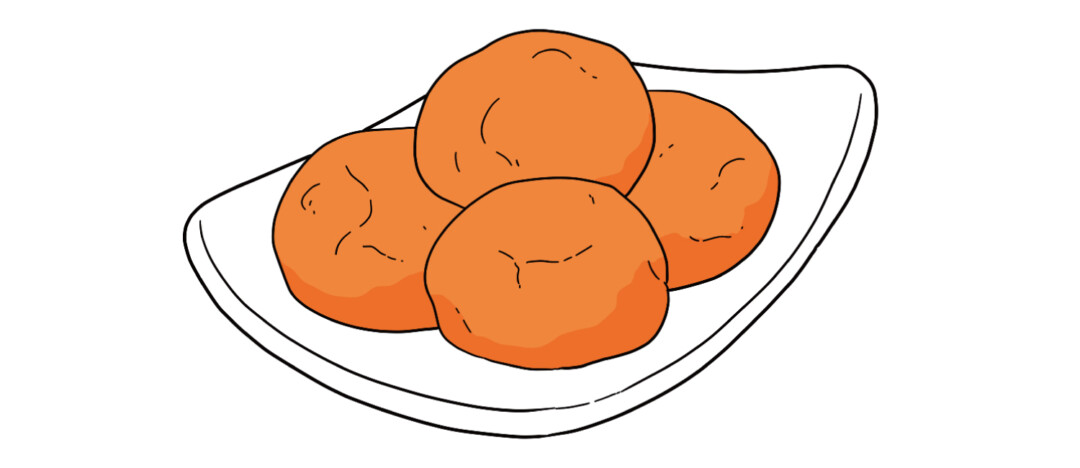

お祭りやお祝いごとには「なれ寿司」

日本の伝統料理として各地に伝わる「なれ寿司」。その中でも和歌山のなれ寿司は食べやすく、「日本三大なれ寿司」のひとつと呼ばれています。 和歌山のなれ寿司は背開きにしたサバを1か月以上かけて塩漬けにし、ひと晩かけて塩抜きします。かために炊いたお米を握り、サバを乗せさらに握り込み、アセの葉やバレンでつつんだあと紐で結えます。最後に桶に詰め、重石を乗せ漬け込み5日〜7日ほど経過を待ちます。なれ寿司特有の匂いがしたら完成です。

こうして丁寧につくられたなれ寿司は、地域の行事食のご馳走として振る舞われています。

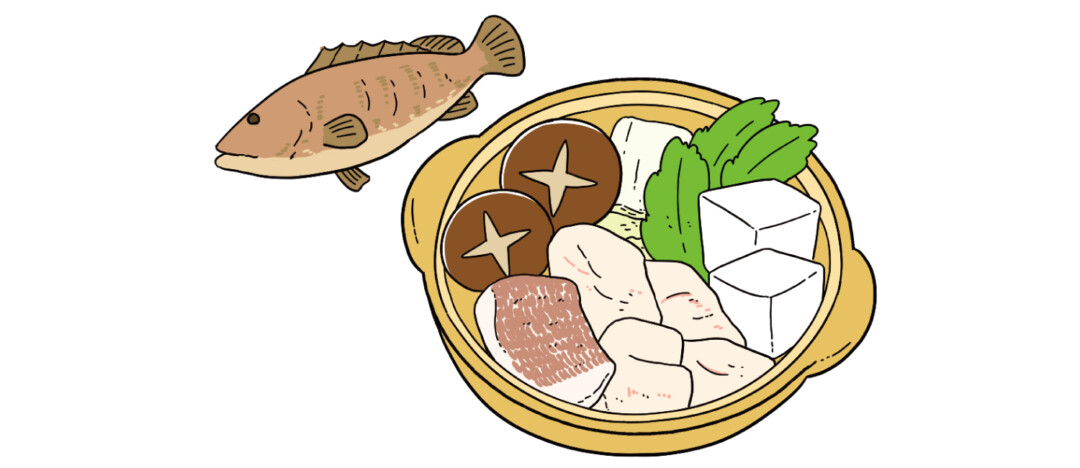

幻の魚をいただく「クエ鍋」

「クエ鍋」は体長1メートルもあるハタ科の魚「クエ」を使った鍋料理。春菊や白菜などの野菜と一緒に煮込み、ポン酢や薬味をつけていただきます。脂がのり、甘さのある上品な味わいです。「クエを食べたら、ほかの魚は食べられない」と言われるほど、絶品の食材。水揚げ量が少なく、「幻の魚」と呼ばれています。低カロリーで、タンパク質やコラーゲンが豊富に含まれているので美容効果も。旬は夏から冬にかけて。寒い冬の季節に食べる際は「クエ鍋」を堪能しましょう。

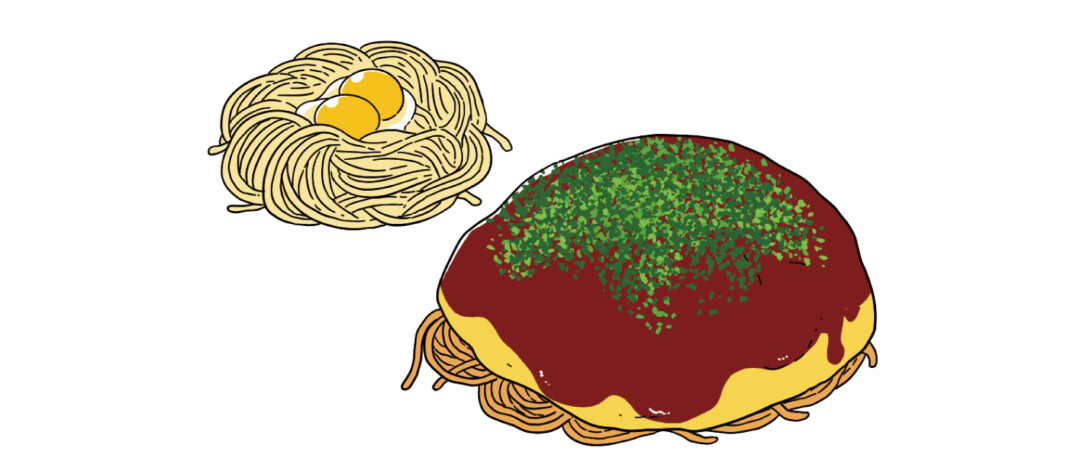

“せちごうて”つくる「せち焼き」

「せち焼き」とは、小麦粉を使わずにたまごのみで固めた焼きそばを、お好み焼き状に仕上げた食べ物です。実はこのせち焼きの「せち」は、「無茶苦茶にする」という意味を持つ和歌山の方言「せちがう」が由来なのだとか。 焼きそばとたまごを混ぜ「せちがう」状態にし、たまごが半熟になる程度に両面を焼いたら、ソースや青のり、マヨネーズをかけて完成です。小麦粉ではなくたまごで固めているため、お好み焼きとは少し違う食感が楽しめます。