沖縄グルメ5選|ゴーヤチャンプルーからタコライス、泡盛などの名物をご紹介!

日本の最南端に位置し、豊かな自然に恵まれた沖縄県。琉球王国時代に中国や東南アジアとの交流が盛んに行われていたことから、海外の文化を取り入れた沖縄独自の食文化が大切に受け継がれています。ラフテー、タコライスなどユニークなご当地グルメをご紹介!

share:

沖縄を代表する家庭料理「ゴーヤチャンプルー」

ゴーヤの生産量日本一を誇る沖縄県。免疫力が向上するビタミンCが含まれているほか、ゴーヤの苦味成分は食欲を刺激するので夏バテ予防として食べられてきました。

ゴーヤを使った料理の代表といえば、ゴーヤチャンプルー。チャンプルーは沖縄の方言で「ごちゃまぜ」という意味。ゴーヤ、豚肉、島豆腐、野菜などを炒めてつくり、家庭でも日常的に食べられています。

沖縄風の豚角煮「ラフテー」

「ラフテー」は皮付き豚の三枚肉を砂糖、醤油、泡盛で煮込んでつくります。お箸で切れるほどやわらかく、皮のとろけるような食感を味わえるのが特徴です。もともと保存食でしたが、現在はおもてなし料理としても振る舞われるようになりました。

豚肉は約600年前に明(現中国)から流入して以来、沖縄県で親しまれ、ラフテー以外の料理にも豚肉が使われています。特産品「アグー豚」は霜降りが多く、甘みやうま味を含む上質な肉質で有名です。

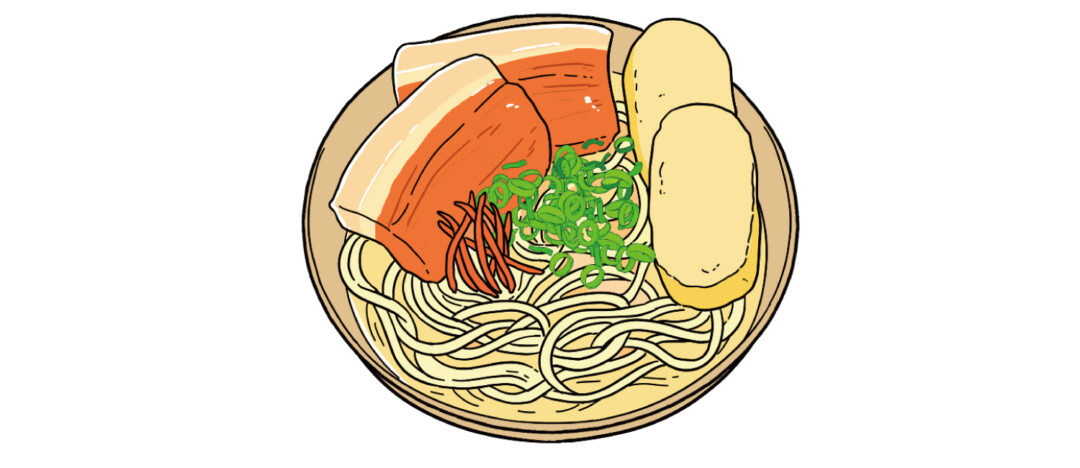

そば粉を一切使っていない?「沖縄そば」

沖縄そばの麺には蕎麦粉が入っていません。小麦粉と中華麺に使われる「かん水」からつくられ、弾力があり黄色っぽいことが特徴です。沖縄そばは豚骨と鰹節でとったスープに、豚の角煮、紅ショウガ、ネギなどがトッピングされています。煮込んだソーキ(豚の骨付きのあばら)を沖縄そばにのせた「ソーキそば」も名物です。

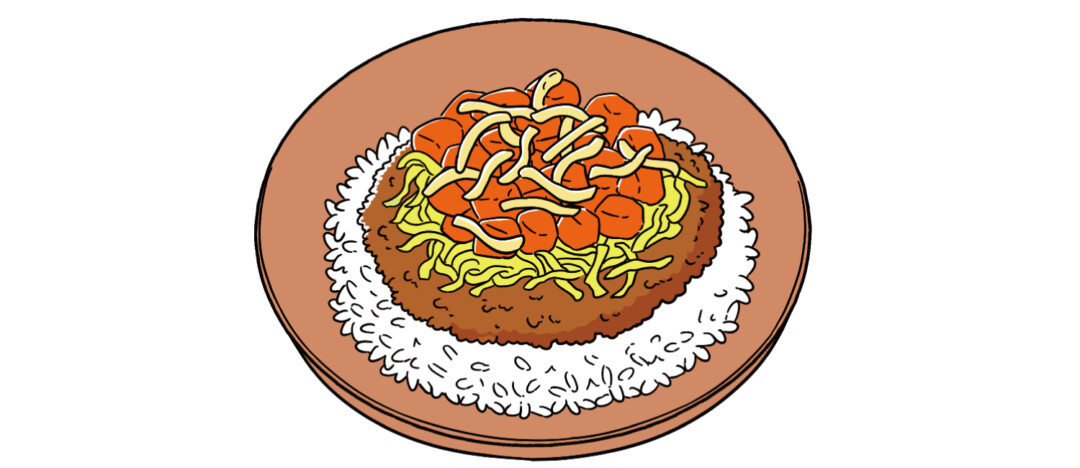

発祥はメキシコじゃなく沖縄!「タコライス」

タコライスはメキシコではなく、沖縄県金武町で誕生したもの。1980年代、アメリカから持ち込まれたタコスをアレンジしてつくったのが始まりと言われています。ごはんに挽き肉をスパイスで煮込んだタコミート、レタス、トマト、チーズなどをのせたボリュームたっぷりの料理で、沖縄の人気ソウルフードです。

日本最古の蒸留酒「泡盛」

周辺のアジア地域との貿易が盛んに行われていた15〜16世紀に、沖縄にお酒や蒸留技術、道具などが入ってきました。1470年頃にはすでに泡盛の原型となるお酒が誕生していたと言います。インディカ米をすべて米麹にし、水と酵母を加えて発酵させ、単式蒸留をしてつくるという製法は、誕生当時から今までほとんど変わっていないそうです。

アルコール度数は20度前後のものから46度以上あるものまであり、まろやかな味が特徴。沖縄の方言では「サキ」と呼ぶそうです。