【中部地方の名物】岐阜ご当地グルメ5選|漬物ステーキや高山ラーメン、朴葉味噌など!

岐阜県は、世界遺産「白川郷合掌造り集落」や下呂温泉など、豊かな自然と観光資源に恵まれています。魅力的なご当地グルメも多く、特にブランド和牛のひとつ「飛騨牛」は全国的に有名です。飛騨地方は山に囲まれており、冬は氷点下になるほど寒くなるため、漬物ステーキや朴葉味噌などのあたたかい料理が生まれました。

share:

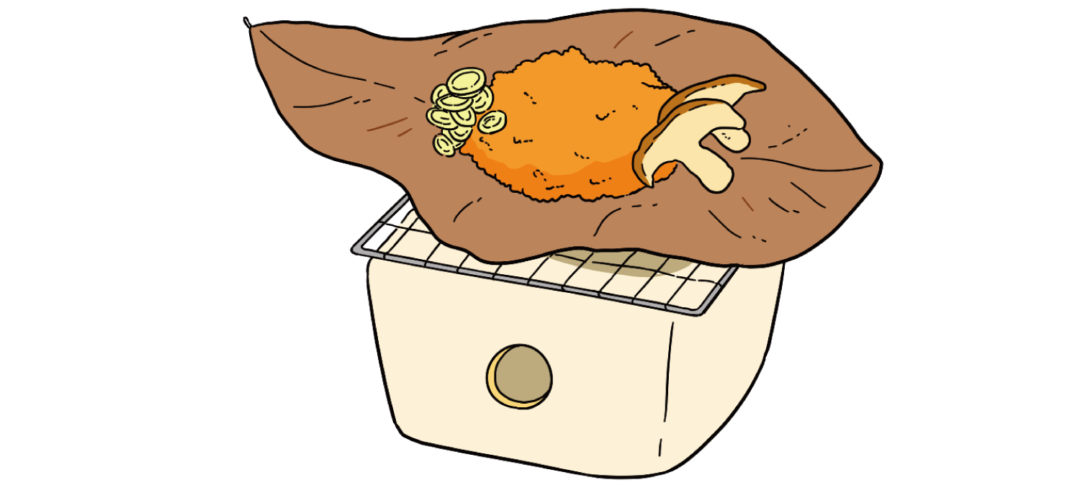

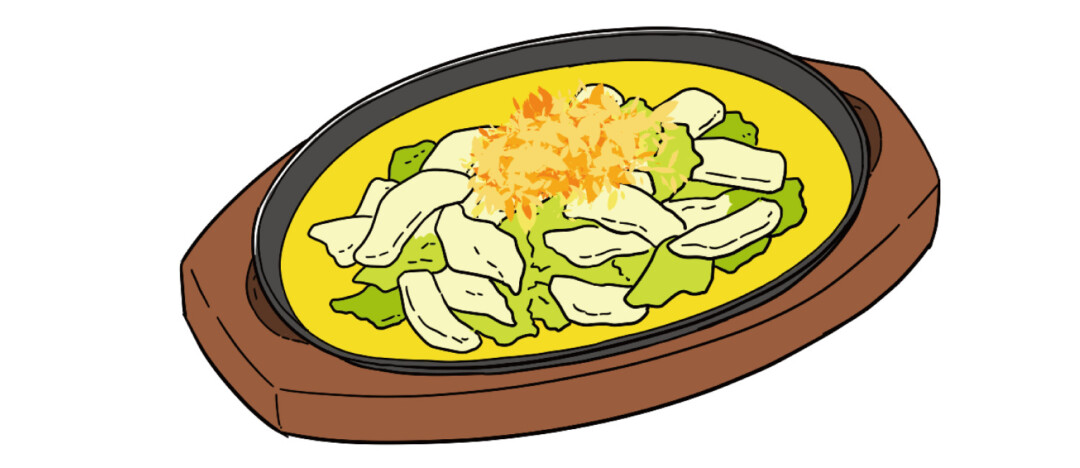

葉っぱをお皿の代わりに!「朴葉味噌」

朴葉(ほおば)に味噌、ネギなどの薬味、きのこ、山菜などをのせて焼いたものを朴葉味噌と言います。朴葉は、葉が大きく、殺菌作用があるため古くからお皿代わりとして使われてきました。発祥の飛騨地方の冬は、大変厳しい寒さになるため、囲炉裏に朴葉をのせて、その上で漬物や味噌などを温めながら食べたそうです。飛騨地方の味噌は甘みが強く、さらにみりんや酒を加えるため、味が濃いのが特徴。ごはんのお供や酒の肴として食べるのがおすすめです。

漬物が卵料理に大変身「漬物ステーキ」

「漬物ステーキ」は白菜、赤かぶなどの漬物を鉄板で炒めて醤油や味噌で味付けをし、溶き卵でとじた料理です。七味やカツオ節などがかかっていることもあります。お酒との相性が抜群で、おつまみにぴったりの一品です。

飛騨地方では、野菜の不足する冬に非常食として漬物を食べていました。冬の寒さで凍った漬物や古くなった漬物を朴葉(ほおば)で包み、囲炉裏で温めたのが始まりだとされています。

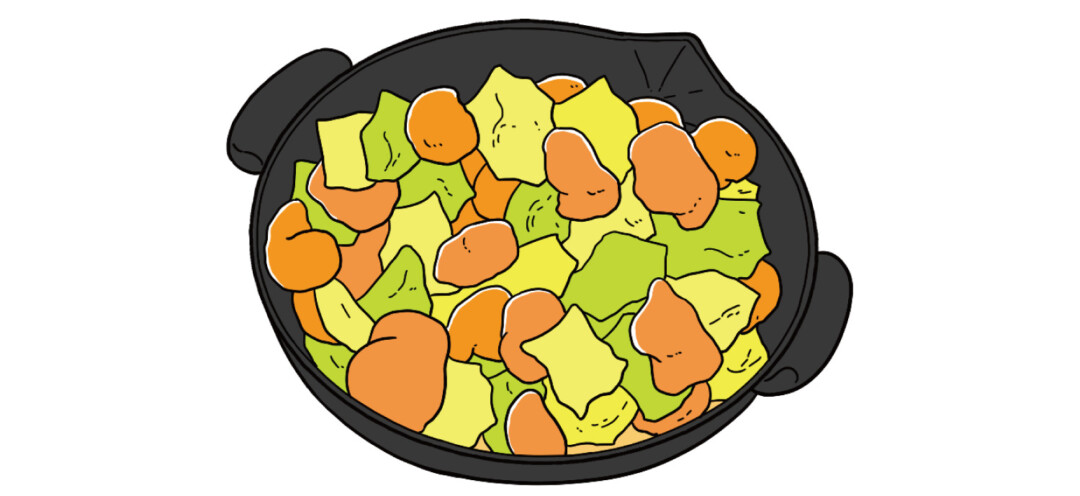

ジンギスカンがルーツ!?「鶏ちゃん焼き」

「鶏ちゃん焼き(けいちゃんやき)」はジンギスカンを参考にしてつくられたそうです。ジンギスカン用の鍋を使い、鶏肉と野菜を炒めて醤油や味噌などで味付けします。締めにうどんやごはんを入れることも。名前の由来には豚ホルモンを「トンチャン」と呼んでいたからなど、諸説あります。現在では手軽に入手できる食材でつくることができますが、鶏肉が貴重だった時代はお盆やお正月など特別な日に食べられることが多い料理でした。

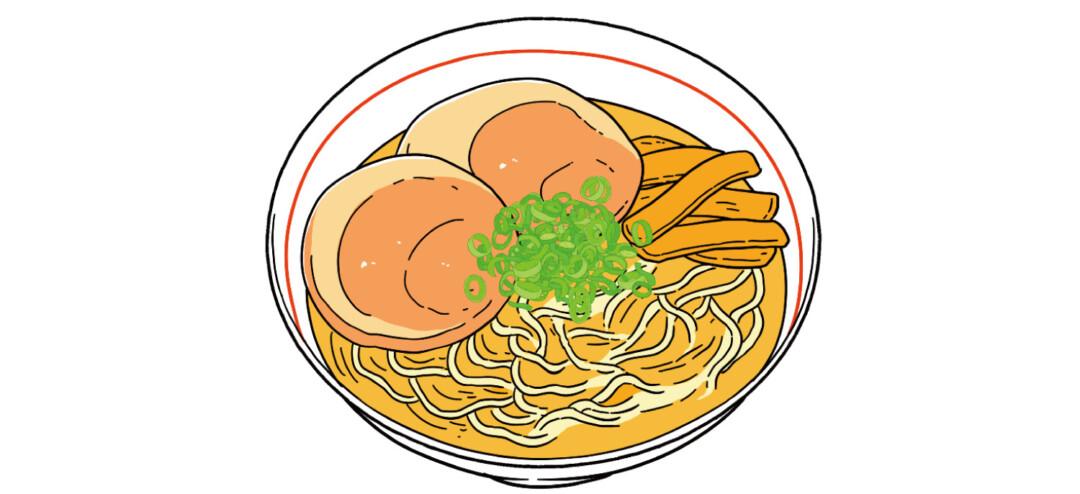

シンプルを楽しむ「高山ラーメン」

1938年に「まさごそば」が屋台で販売したことがルーツの「高山ラーメン」。醤油スープに細めのちぢれ麺が特徴で、チャーシュー、メンマ、ネギがトッピングされたシンプルなラーメンです。スープのだしは野菜や魚介から取るなど、お店によって異なります。高山市では「中華そば」と呼ばれているので、注文するときは気をつけましょう。

地元の人から愛される高山ラーメンは年越しそばとして食べられることもあるそうです。

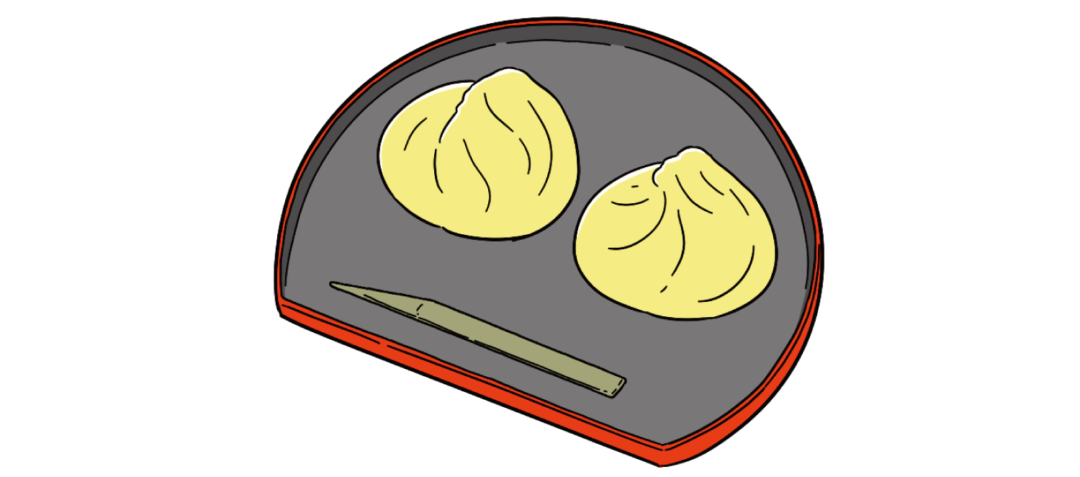

おせちでも人気「栗きんとん」

「栗きんとん」の発祥は栗の産地として有名な中津川市。蒸した栗と砂糖のみでつくられます。茶巾で絞るようにしてつくり、栗のような形をしているのが特徴です。中津川市は江戸時代、江戸と京都・大阪を結ぶ重要な宿場町として栄え、そこの宿で地元の栗を使った和菓子を旅人に提供していたそうです。現在は、おせちの1品として全国で食べられていますが、岐阜県では日常的にお茶菓子として、またお土産として地元の人たちに親しまれています。