【北陸】新潟グルメ5選|タレカツ丼やへぎそば、笹団子などの名物をご紹介

「日本一の米どころ」と言われている新潟県。日本最長の信濃川が流れ、豊かな水と広大な平野があり、「コシヒカリ」などの上質な米がたくさんつくられています。米や日本酒が有名ですが、地元の食材を活かしつくられた郷土料理や隠れたご当地グルメなどもたくさんあります。

share:

目次

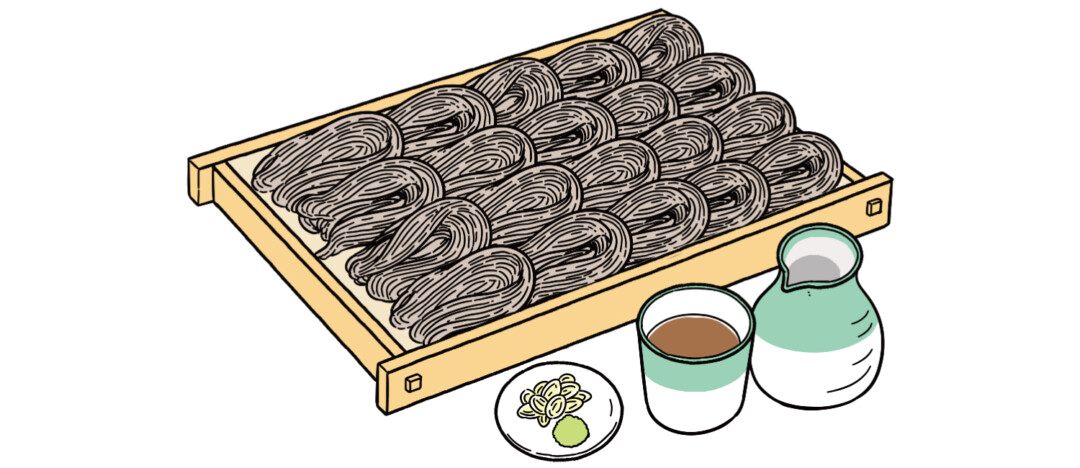

強いコシとツルツル食感「へぎそば」

「へぎそば」の発祥は新潟県小千谷市(おぢやし)。小麦が取れない小千谷市では、そばのつなぎに、小麦ではなく、織物を織るときに使われていた布海苔(ふのり)を利用したそうです。布海苔を練り込むことでツルッとしたコシのあるそばに仕上がりました。

茹でたそばはへぎにひとくちずつ並べられます。へぎとは杉やひのきを薄く削った板でつくられた箱のこと。へぎに盛って提供することから、「へぎそば」と呼ばれています。

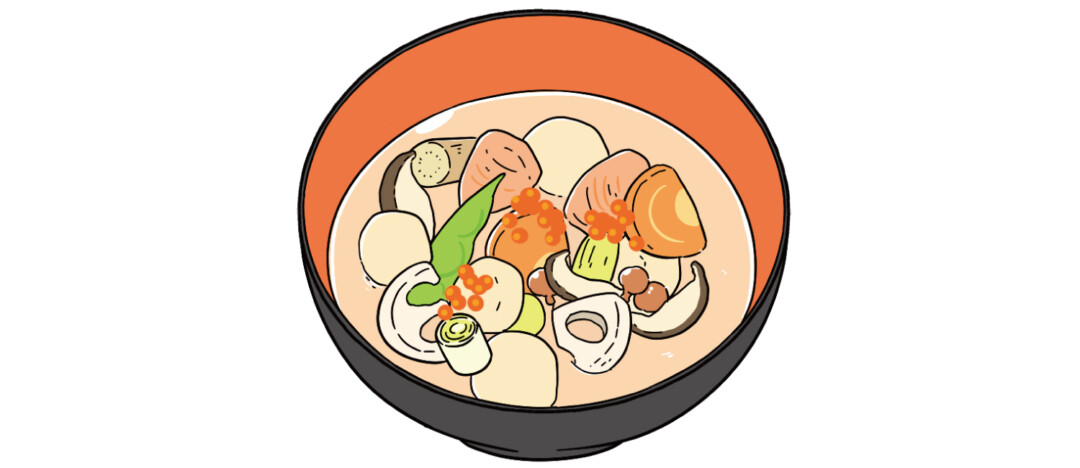

新潟を代表するふるさとの味「のっぺ」

「のっぺ」は里芋、塩鮭、こんにゃく、にんじん、干し椎茸、銀杏などが使われた煮物です。食材を醤油、酒、出汁で煮汁が濁らない程度に煮込み、最後にいくらや鮭のハラスをかけてできあがり。地域によっては里芋や、片栗粉を入れてとろみをつけたり、汁の量も異なるそうです。ちなみに、料理名は”とろみのある”という意味の「ぬっぺい」からきています。 のっぺは冠婚葬祭や正月はもちろん、日常食としても食べられます。豪雪地帯の新潟ではつくったのっぺを鍋ごと雪で冷やして保存していました。

醤油ダレであっさり「タレカツ丼」

「タレカツ丼」は、ごはんに薄いトンカツをのせたシンプルな丼ぶり。誕生したのは昭和初期の新潟の屋台。発祥店の店主が、当時近代的だったカツレツを醤油にくぐらせ、ごはんにのせてお客さんに提供したのが始まりです。豚肉を揚げる前に甘辛醤油ダレにくぐらせているので、カツにはソースやタレなどはかけずにいただきます。醤油ダレなので意外とあっさりとしているのが特徴。

スパゲティ風の焼きそば!?「イタリアン」

太めの中華麺でつくった焼きそばに、ミートソースやトマトソースをかけたものが「イタリアン」。1959年頃、新潟市内にある甘味喫茶「三日月」の店主が当時東京で流行していた「ソース焼きそば」を自分のお店でも提供しようとしましたが、そのまま提供したのではおもしろくないと考え、スパゲティ風にしたのが誕生のきっかけです。今では上にかかっているソースはカレーやホワイトソースなどもあり、しょうがやチーズがトッピングされていることも。

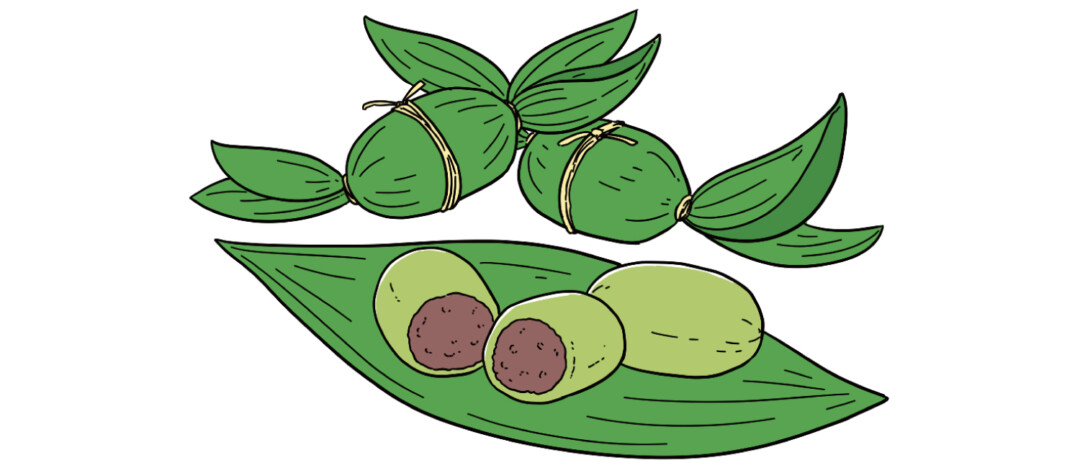

上杉謙信もよく食べていた「笹団子」

「笹団子」は、よもぎの団子を笹の葉で包み、いぐさで縛った伝統菓子。由来は諸説あり、年貢米として納める米にならないくず米をおいしく食べる知恵で餅をつくったからや、抗菌・防腐作用のある笹の葉で包んで「上杉謙信が携帯食として持ち歩いていた」からなど。餡を入れるようになったのは庶民が砂糖を手にできるようになった明治時代中期からで、それ以前はきんぴらなどの惣菜を入れていたそうです。初夏の笹がきれいな時期によく食べられていましたが、現在では一年中食べることができます。