【関東名物】神奈川ご当地グルメ5選|シューマイや生シラス、海軍カレーなど!

神奈川といえば「シューマイ」「家系ラーメン」などを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか? 横浜には日本最大の中華街があり、本格的な中国料理を提供するお店が多く立ち並びます。また、好漁場に恵まれた湘南地方では、水揚げされたばかりの「生シラス丼」が人気です。

share:

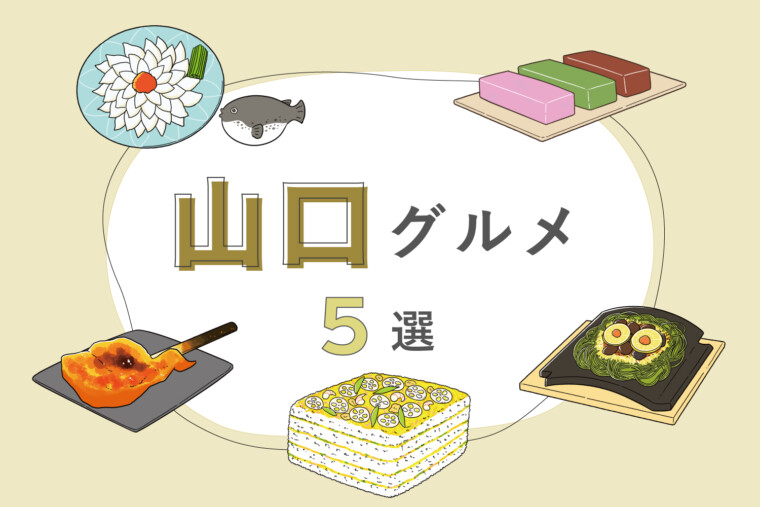

お土産の定番「シューマイ」

横浜市はシューマイの消費額が全国1位。シューマイは横浜の定番土産にもなっています。その要因となったのは、1908年に横浜で創業した崎陽軒の名物「シウマイ」です。崎陽軒が冷めてもおいしいシューマイを開発し、駅利用者に向けて販売を始めたところ、横浜土産としてたちまち全国へと知れ渡りました。

中華街を訪れると、シューマイを売りにした飲食店を多く見かけますが、横浜ではスーパーなどで購入して家庭料理のひとつとして楽しむ人も多いのだとか。

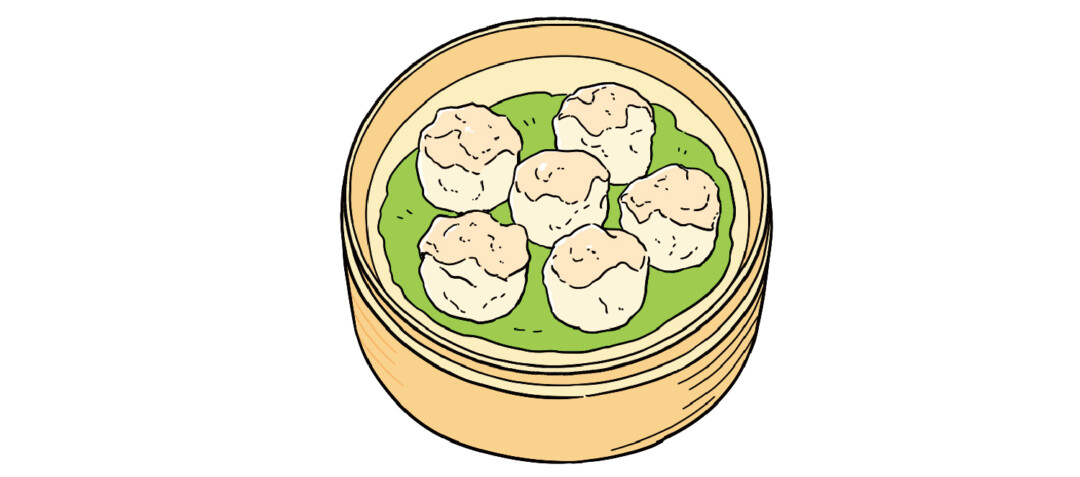

イワシの稚魚「シラス」

湘南地域では、江戸時代からイワシの稚魚である「シラス」の漁が行われていました。

イワシの産卵時期である春と秋に獲れるシラスは脂がのり、絶品です。鮮度が落ちやすいので、茹でたり、天日干しにしたりして食べられることが多いですが、湘南地域では水揚げしてすぐの「生シラス」を食べることができます。名物は生シラスがたっぷりのった「生シラス丼」。海苔や大葉、卵の黄身などのトッピングとともにいただきましょう。

日本の家庭料理のルーツ「海軍カレー」

「海軍カレー」は日本の家庭料理であるカレーのルーツだと言われています。明治時代、日本海軍ではビタミン不足で発症する脚気(かっけ)を患う人が多かったため、肉や野菜をたっぷり含んだ栄養満点のカレーが考案されました。故郷に戻った兵士が海軍カレーの味を再現し、全国に広まったそうです。

海上自衛隊では海上勤務や遠洋航海が行われます。その際、海の景色がほとんど変わらないため曜日感覚がなくなるそうです。これを防止するために海上自衛隊では毎週金曜日の献立はカレーライスと決められています。

濃厚なスープがクセになる!「横浜家系ラーメン」

「横浜家系ラーメン」は豚骨や鶏ガラを煮出して醤油ダレを合わせた豚骨醤油ベースのスープです。ストレートの太麺で、ホウレンソウ、チャーシュー、海苔がトッピングされています。麺の硬さや味の濃さ、脂の量を調整できるサービスがあるのも特徴です。

横浜家系ラーメンは1974年にオープンした「吉村家」が発祥だと言われています。「家系」と呼ばれるようになったのは、屋号を「〇〇家」と付けるのれん分けの店舗が多かったからだそうです。

鎌倉がルーツの「けんちん汁」

全国で家庭料理として親しまれている「けんちん汁」。発祥は鎌倉にある建長寺で、700年以上前から食べられていたと言います。精進料理であるため、動物性の食材を使用せず、大根やにんじんなどの野菜を油で炒めて、昆布やしいたけでとった出汁で煮込みます。昔、修行僧が落とし豆腐を禅師が拾い、崩れた豆腐を水できれいに洗って鍋に入れました。そこから、木綿豆腐を手で崩し、鍋に入れる風習が受け継がれていったそうです。